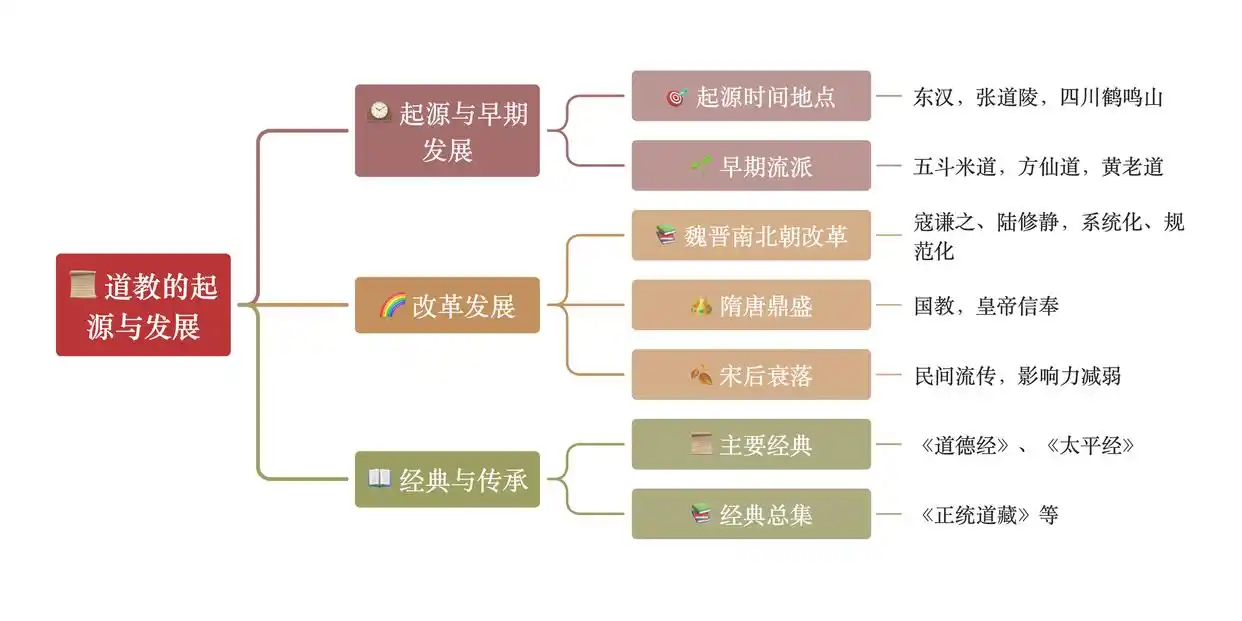

先秦道家思想萌芽

道家思想起源于上古时期,老子、庄子等先贤开创了"道法自然"的哲学体系。强调无为而治、清静无为的处世态度。

汉代方仙道兴起

汉代时期,方仙道盛行,以追求长生不老为主要特征。黄老之学与神仙方术相结合,形成了早期道教的雏形。

魏晋南北朝正式确立

这一时期,天师道、上清派、灵宝派等道教宗派相继成立,道教教义、科仪、戒律等逐步完善,最终形成了完整的宗教体系。

天逸轩文化传媒,承载千年智慧,传递东方哲思。我们专注于道家文化的研究与传播,以现代视角诠释传统智慧,为追求生活品质的人们提供专业、精致、实用的文化服务。

了解更多

道家思想起源于上古时期,老子、庄子等先贤开创了"道法自然"的哲学体系。强调无为而治、清静无为的处世态度。

汉代时期,方仙道盛行,以追求长生不老为主要特征。黄老之学与神仙方术相结合,形成了早期道教的雏形。

这一时期,天师道、上清派、灵宝派等道教宗派相继成立,道教教义、科仪、戒律等逐步完善,最终形成了完整的宗教体系。

阴阳学说是道教理论的基础,认为万物皆由阴阳二气构成。追求阴阳调和,达到天人合一的境界。

金木水火土五行之间存在相生相克关系,影响着人体健康与命运。道教重视五行平衡,以此达到修身养性的目的。

遵循自然规律,顺应天道运行。强调人与自然的和谐共处,反对违背自然规律的行为。

元始天尊、灵宝天尊、道德天尊是道教最高神祇,代表道的三个层面:本体、显现、教化。

东方青帝、南方赤帝、西方白帝、北方黑帝、中央黄帝,掌管五方天界,与五行相对应。

包括四御、真君、天师等神仙体系,构成的完整的道教神仙谱系,守护道教教法。

辟邪用金光神咒(道教八大神咒之一,威力最强)

天地玄宗,万气本根,广修亿劫,证吾神通,三界内外,唯道独尊,体有金光,覆应吾身,视之不见,听之不闻。包罗天地,养育群生。诵经万遍,身有光明。三界侍卫,五帝司迎。万神朝礼,役使雷霆。鬼妖丧胆,精怪忘形。内有霹雳,雷神隐名。洞慧交彻,五炁腾腾。金光速现,覆护真人。急急如律令!

灭鬼除凶咒:

受命于天,上升九宫,百神安位,列侍神公,魂魄和炼,五脏华丰,百醅玄注,七液虚充,火铃交换,灭鬼除凶,上愿神仙,常生无穷,律令!摄!

六丁六甲护身咒:

丁丑延我寿,丁亥拘我魂。丁酉制我魄,丁未却我灾。丁巳度我危,丁卯度我厄。甲子护我身,甲戌保我形。甲申固我命,甲午守我魂。甲辰镇我灵,甲寅育我真。急急如律令!

天师护身咒:

赫赫阳阳,日出东方,吾今祝咒,扫尽不祥,遇咒者灭,遇咒者亡,天师真人,护我身旁,斩邪灭精,体有灵光。吾奉太上老君急急如律令!

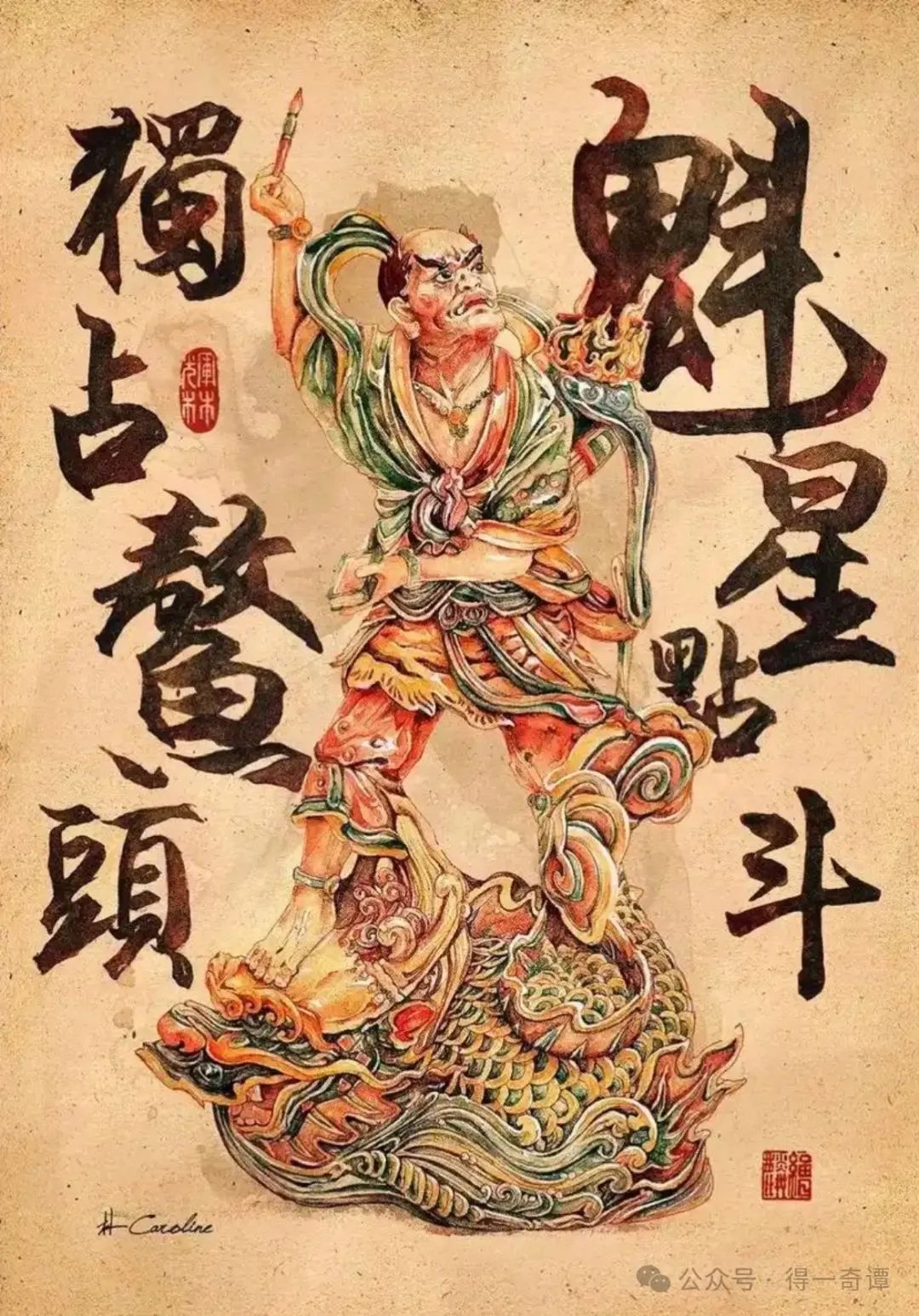

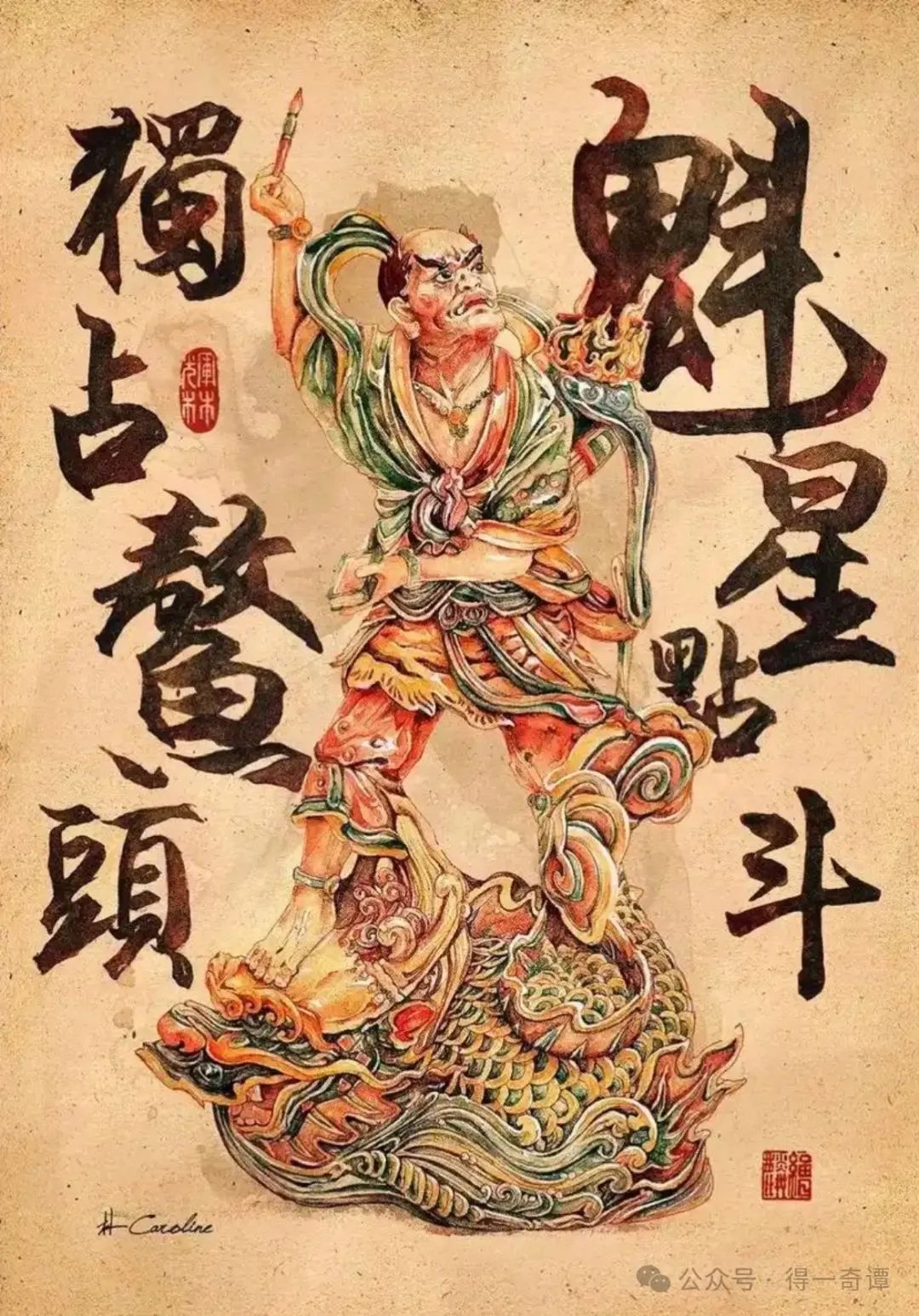

魁星信仰源自北斗七星之首的天枢星。《史记·天官书》记载:"斗为帝车,运于中央,临制四乡。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。"古人观天象而明人事,将主掌文运的职能赋予这颗最亮的星辰。北宋《文昌孝经》中,魁星已明确司掌士子功名,这种信仰随着雕版印刷的兴盛逐渐遍及九州。

在四川阆中古城,始建于唐代的魁星楼至今保留着独特的祭祀仪式。每逢朔望之日,当地文士会登上三重檐歇山顶的楼阁,将特制的"文曲墨"投入锦屏山下的嘉陵江。墨锭入水不散,化作游龙般的墨痕,这既是对江水文脉的礼赞,也是对才思如泉的祈愿。

江南贡院的明远楼前,至今立着明嘉靖年间铸造的魁星铜像。铜像右手执笔的姿势暗合二十八宿中"奎宿"的星图轨迹,左脚踢斗的动作取自"魁"字鬼旁踏斗的意象。这种将天文星象与汉字结构完美融合的造像艺术,堪称中华文明天人合一思想的绝妙注解。

陕西韩城文庙的泮池旁,至今保留着清代"跳魁星"的民俗。每当童生入泮,总要踩着青石板上凿刻的北斗七星图案起舞。这种融合巫傩文化与儒家礼仪的仪式,将抽象的星辰信仰转化为具象的身体记忆。舞者手中的木制方斗内置五谷,暗喻"学富五车"的期许。

江西婺源虹关村的"魁星灯会"别具一格。元宵之夜,百盏绘有经史子集的灯笼沿龙脉溪漂流而下,读书人在溪畔以诗文竞夺灯彩。这种将知识崇拜与自然景观结合的民俗,恰似朱熹笔下"半亩方塘一鉴开"的意境,让文化传承变得灵动可亲。

在台湾鹿港龙山寺,每年七月七日举行的"乞巧祭魁"仪式中,女红与文章奇妙相遇。姑娘们将绣有北斗图案的香囊系在文昌笔上,既祈求心灵手巧,也暗含对才情的向往。这种跨越性别的文化表达,展现了魁星信仰与时俱进的生命力。

杭州孤山脚下的西泠印社,金石学家们将魁星信仰镌刻进方寸之间。收藏于此的"魁星点斗"闲章,以魏碑体刻"克己复礼"四字,将道德修养与文章功名熔铸一炉。这种"铁笔书丹心"的艺术创作,延续着文人"修身齐家治国平天下"的理想,是跨越时空的文化基因。

现代教育殿堂中,魁星文化以新的形式延续。南京大学仙林校区的"魁星广场",七根石柱按北斗方位排列,柱身镌刻历代状元文章。晨读的学子穿行其间,抬头可见柱顶玻璃穹窿上映出的星图,古今文脉在此刻完成超时空对话。

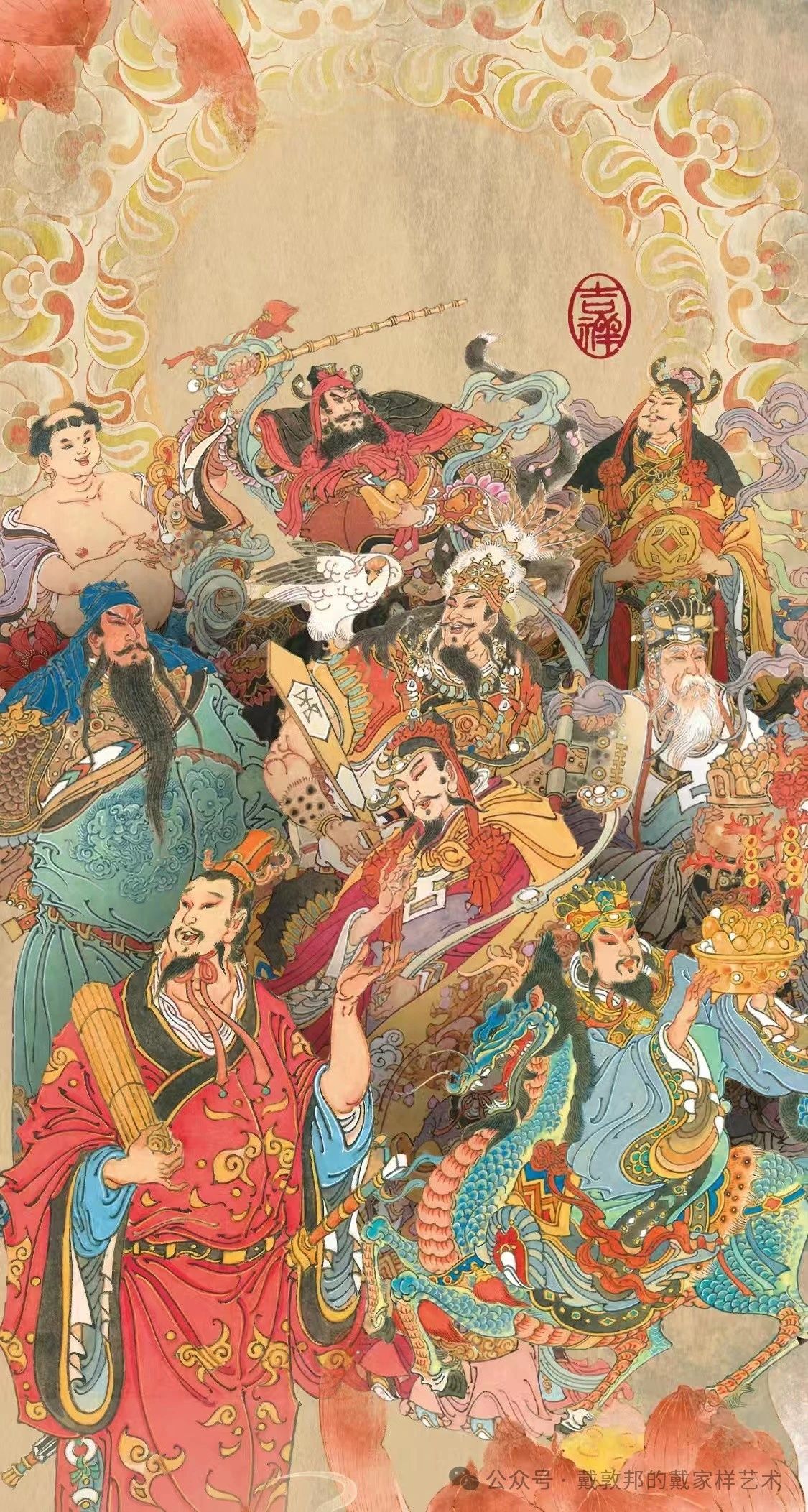

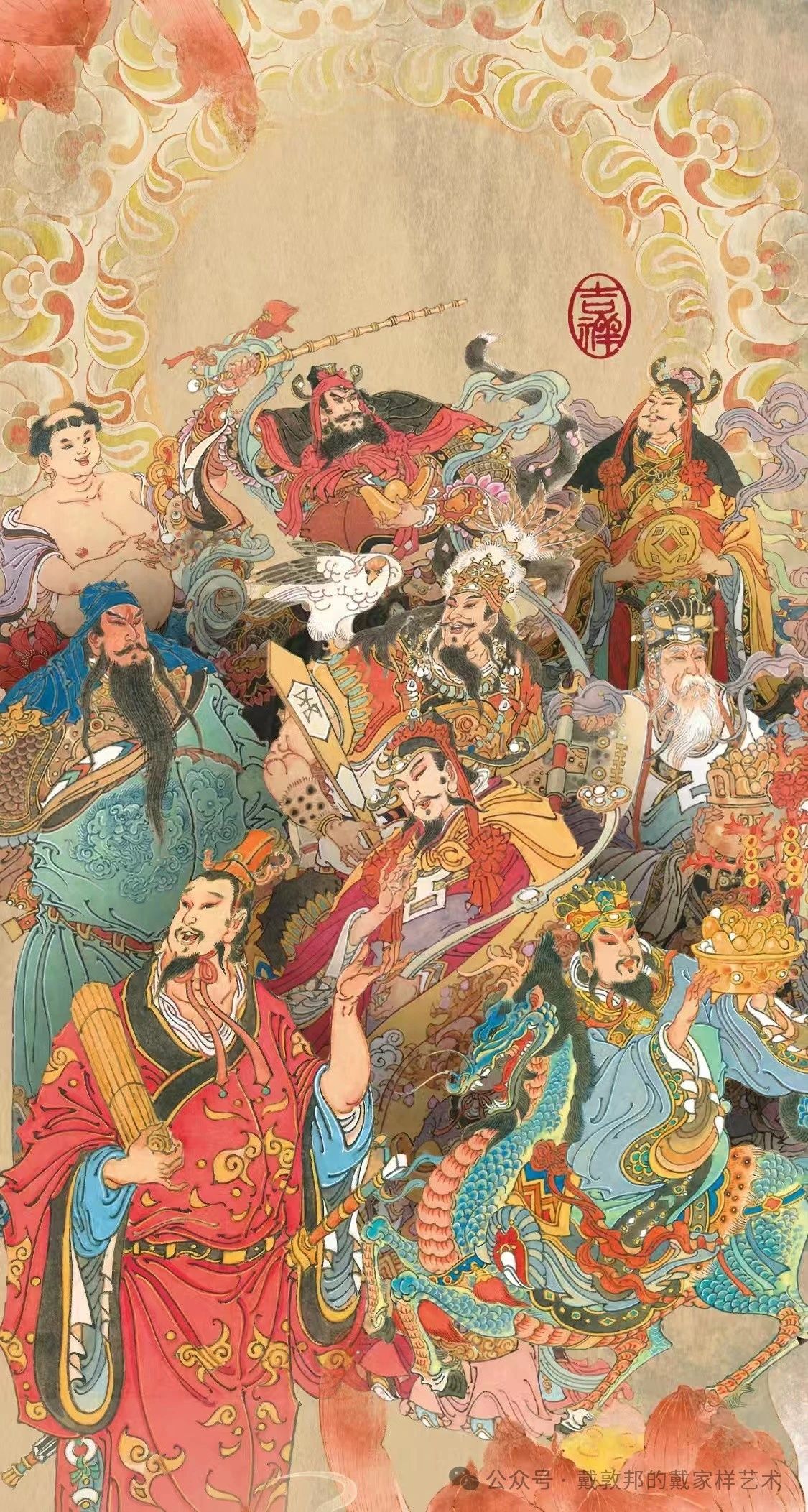

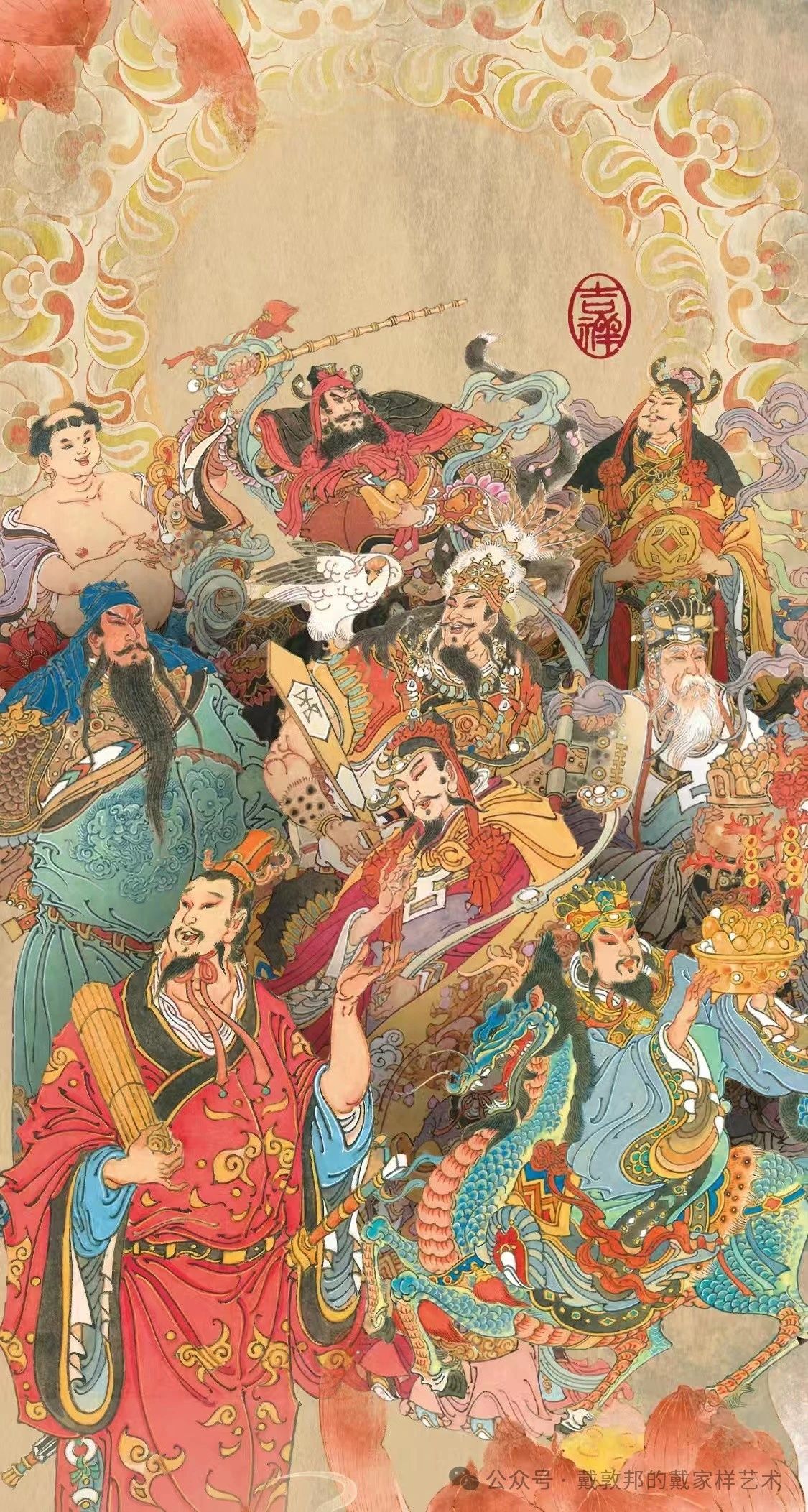

王亥:位居中央,又名王振,是河南商丘人,商国的第七任君主,被称为“华商始祖”,掌管六十岁人以后的财运,是九位财神中“资历”最老的一位。

比干:东边财神,商代帝王太丁的次子,20岁就以太师高位辅佐帝王帝乙。

范蠡(lǐ):东南财神,被后人称为商圣,曾三次散尽家财,周济平民。

关公:西边财神,即关羽,以忠义被尊为“武圣”,在民间也被视为财神。

赵公明:北边财神,又称玄坛真君、赵公元帅,是道教四大元帅之一,也是正财神。

端木赐:西南财神,复姓端木,字子贡,是孔子的得意门生,以善于经商闻名,被尊称为“儒商之祖”。

李诡祖:东北财神,在魏孝文帝时任曲梁县令,清廉爱民,去世后被立祠祭祀,民间传说他主掌财库。

柴荣:南边财神,五代时期后周皇帝,被百姓尊称为“君财神”。

刘海蟾:西北财神,全真道北五祖之一,被尊为“海蟾明悟弘道真君”,民间传说他能给人带来财运。

玉皇大帝,全称 “昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝”,亦称“玄穹高上玉皇大帝”,简称“玉皇大帝”或“玉皇”。商周时期,“上帝”或“昊天上帝”被视为宇宙的主宰,掌管自然与人间秩序。汉代“太一神”的信仰(如汉武帝时期的官方祭祀)进一步强化了天帝的至高性,成为玉皇大帝信仰的前身。他上掌三十六天,下握七十二地,天地之间,一切人鬼神怪,均由其掌握。其职能为统御三界(天、地、水)、十方(空间)、四生(胎生、卵生、湿生、化生)、六道(轮回),是宇宙秩序的实际执行者。

(不同道派对其地位有差异。全真派强调三清为道之本源,玉皇为行政主宰;而民间道教或部分地方信仰中,玉皇大帝常被视为最高神)

玉皇大帝如此能耐,他的出身也非常显赫。据道教经典《高上玉皇本行集经》载,其为光严妙乐国的王子,舍弃王位,于普明香严山中,学道修真,辅国救民,度化群生,历三千二百劫后,始证金仙,号曰清净自然觉王如来,又经亿劫,始证玉帝。

玉皇大帝这个称呼是何时出现的,众说不一。魏晋南北朝时期,道教逐渐形成体系化的神谱。早期道教经典(如《真灵位业图》)中已有“玉皇”“玉帝”的模糊记载,但尚未明确其地位。唐代道教兴盛,玉皇被纳入道教神系,与三清(元始天尊、灵宝天尊、道德天尊)并提,但地位低于三清。有的论者认为 ,唐朝以前没有玉皇大帝的称谓。但也有的论者认为,在六朝以前就有了玉皇大帝的称谓了。到了唐朝,玉皇大帝的称谓就很普遍了。比如,唐朝大诗人李白就写诗道:“不向金阕游,思为玉皇客。”唐朝诗人赋诗引用“玉皇”一词的不在少数。

宋代是玉皇大帝信仰的关键时期,玉皇大帝的地位有了空前的提高,达到了登峰造极的地步。据《宋史·礼志七》记载,宋真宗为巩固皇权,宣称梦见玉皇,将其与赵氏祖先结合,封玉皇为“上玉皇大帝圣号曰太上开天执符御历含真体道玉皇大天帝”;宋徽宗进一步加封“上玉帝尊号曰太上开天执符御历含真体道昊天玉皇上帝”,使其成为官方祭祀的最高神,地位几乎与三清并列。

玉皇大帝是道教权力最大的神,在道观中都要供奉的。凡是玉皇阁、玉皇庙和玉皇观,里面都有玉皇大帝的造像。玉皇大帝的生日是农历正月初九日,叫玉皇诞。这一天,道观要举行盛大的祝寿道场,庆祝玉皇大帝的诞辰。腊月二十五日是玉皇大帝的出巡日。据说,这一天玉皇要下界巡视考察人间的善恶祸福。道观要举办道场,迎接玉皇的圣驾,民间也要接送玉皇。

虽然玉皇大帝很厉害,但在道教中,他仍居“三清”之下,是“三清”的辅佐神。“三清”有四位级别最高的辅佐神,又称“四御”。他们是:玉皇大帝、紫微大帝、南极大帝、后土皇地祇。此外,道教还有“六御”说,即加上了天皇大帝和青华大帝。

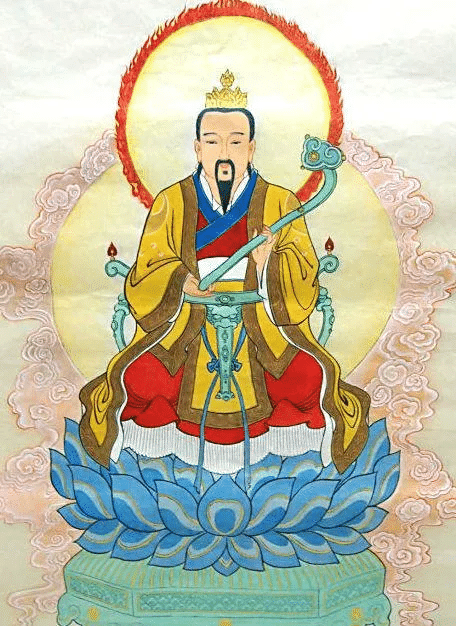

灵宝天尊原称上清高圣太上玉晨元皇大道君,又称太上道君,上清灵宝天尊。

据《云笈七签》引《洞真大洞真经》记载,灵宝天尊是“玉晨之精气,九庆之紫烟,玉辉焕耀,金映流真,结化含秀,苞凝元神,寄胎母氏,育形为人”。《灵宝略记》则称,灵宝天尊以开皇元年托胎于西方绿那玉国,寄孕于洪氏之胞,经过三千七百年后降生于该国郁察山浮罗之岳丹玄之阿侧,名为“器度”,字上开元。长大后,器度启悟道真,坐在枯桑之下精思百日,元始天尊下降,授予他灵宝大乘之法十部妙经,并收其为弟子,赐号“灵宝天尊”,住在上清境的玄都玉京仙府。道经认为,灵宝天尊是大道的化身,来自大道赤混太无元玄黄之气。他在宇宙未形成之前,由混沌状态产生的元气所化生。

相较于元始天尊的创世神格与道德天尊的教化职能,灵宝天尊在道教体系中承担着"传经演教"的特殊使命。《道教义枢》将其定位为"经教之祖",强调其"开劫度人"的救赎特性,据《洞玄本行经》记载,自元始开光至赤明元年,经九千九百亿万劫,灵宝天尊度化的众生如尘沙之众,不可胜量。他有三十六变、七十二化,能随感而应,分身千万处。在《度人经》的宇宙图景中,每当天地劫运更替,灵宝天尊便降世传授灵宝经典,这种周期性救度的设定,使其成为连接神圣启示与人间实践的关键枢纽。六朝时期敦煌壁画中的灵宝天尊多作说法印,体现经教传授特征;宋代《上清灵宝大法》规定其法相须持如意,象征"道法自然";明清水陆画中则常见其手持《度人经》,彰显经典神圣性。这些视觉符号的变迁,折射出不同历史时期道教神学思想的演进。

在三清殿中,灵宝天尊常供奉在元始天尊的左边,手持太极图或如意。拜《封神演义》所赐,灵宝天尊还有一个老百姓耳熟能详的名字-通天教主。每年夏至是灵宝天尊的圣诞日,这天信众会将灵宝天尊供奉为主神。

在《洞玄灵宝自然九天生神章经》中,灵宝天尊被描绘为"玉宸大道君",身披七十二色宝光,头戴七宝冠冕,手持碧玉圭璋,端坐于七宝玄台之上。这种形象设计蕴含着深刻的道教宇宙观:七十二色象征地煞之数,对应七十二候节气;七宝冠冕暗合北斗七星,体现天人相应的思想。其坐骑为丹凤青鸾,寓意阴阳和合,与《周易》"天地絪緼,万物化醇"的哲学相通。

灵宝信仰的勃兴与东晋社会变革息息相关。葛巢甫在隆安年间(397-401)造构《灵宝经》,将传统仙道思想与大乘佛教慈悲理念融合,创造出"普度一切"的新型救赎模式。这种宗教改革回应了五胡乱华时期民众的苦难体验,《太上洞玄灵宝赤书玉诀妙经》中"度人无量"的誓愿,恰是动荡时局的信仰投射。

古《灵宝经》的"三洞"分类法重构了道教经典体系,灵宝天尊是道教三洞经“洞玄”的教主。道教以玉清天宝君、上清灵宝君、太清神宝君为道教三宝,分别对应道宝、经宝、师宝。灵宝天尊作为经宝尊,象征着道教的“经宝”。

《真文赤书》五篇真文的宇宙生成论,将灵宝天尊置于"道炁化生"的核心位置。陆修静在此基础上建立斋醮仪轨,使灵宝科仪成为道教主流。唐代《一切道经音义妙门由起》明确将灵宝天尊与上清、天师道统合,完成三清体系的最终定型。宋元时期灵宝派与神霄、清微等新符箓道派交融,产生《灵宝无量度人上品妙经》等新经典。明代《正统道藏》将半数以上科仪文献归入灵宝部,彰显其持续影响力。这种动态发展过程,使灵宝天尊信仰始终保持生命力。

灵宝科仪建构起完整的宇宙沟通体系。晨钟暮鼓中,高功法师步罡踏斗,通过存思术化身灵宝天尊,这个"神人合一"的过程在《灵宝领教济度金书》中有详细规范。黄箓斋的"破狱"环节,法师手持策杖象征天尊打破地狱,前段时间上映的很火的港片《破地狱》就是根据相关内容艺术改编的。在度亡科仪中,《度人经》诵唱贯穿始终。江西龙虎山的"十回度人"仪轨,通过十次反复诵经构建神圣时空。苏州玄妙观的斋醮音乐保留唐代《步虚词》遗韵,其"虚声吟咏"技法被认为能感通天尊。这些艺术化表达强化了仪式的神圣体验。当代香港道教联合会的"万缘法会",仍严格遵循灵宝科仪传统。电子莲花灯与传统纸扎并存的现象,展现古老仪式的现代调适,这种"形变神不变"的传承方式,正是灵宝科仪保持活力的关键。

道教协会开发的"灵宝智慧经藏"APP,实现经典电子化传播。这种传统与现代的对话,正在重塑信仰的表达方式。一切都在变与不变之中构建出了道家辩证的发展思想。道教三清尊神中,灵宝天尊以其独特的经教象征和普世救度精神,在道教神学体系与民间信仰中占据重要地位。

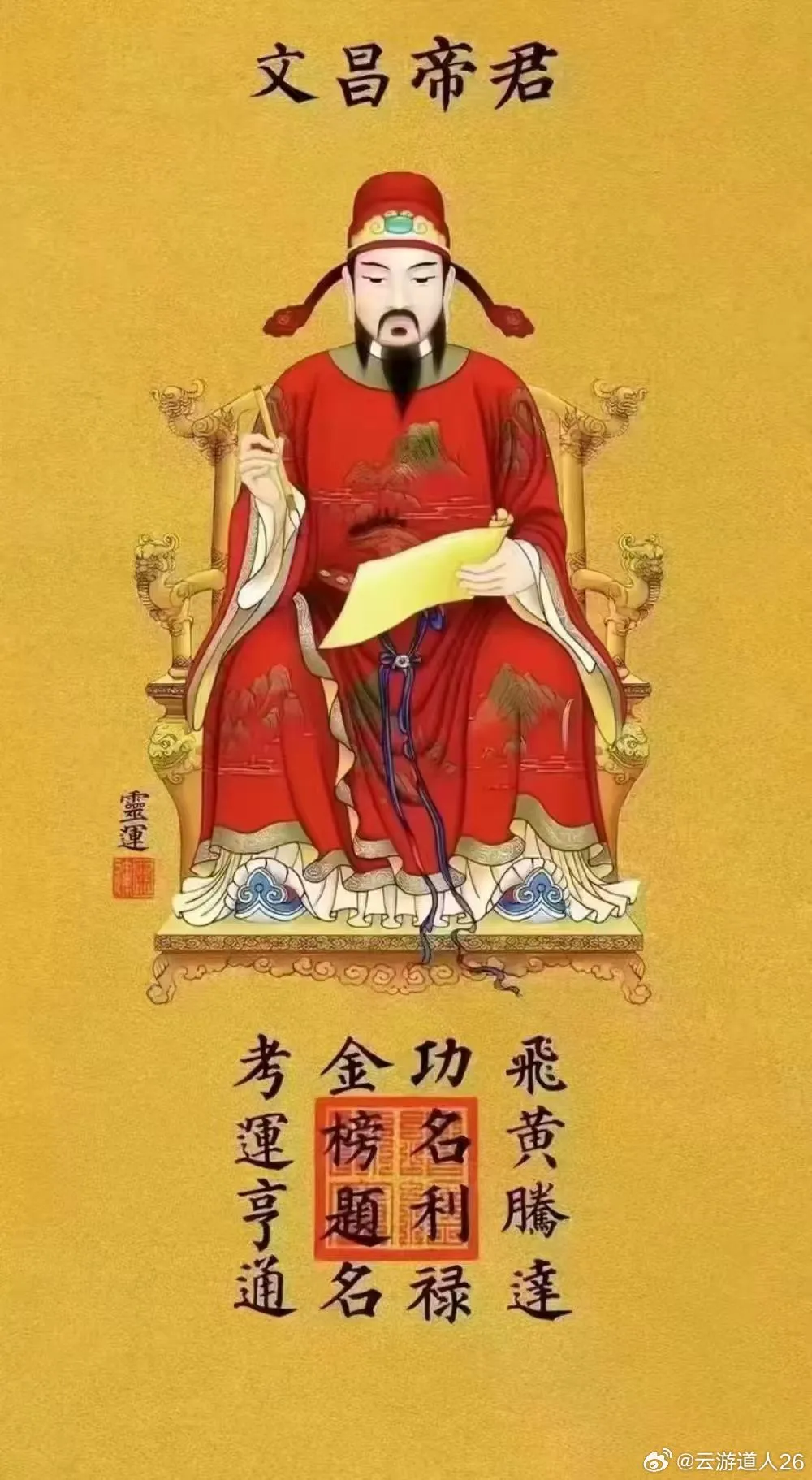

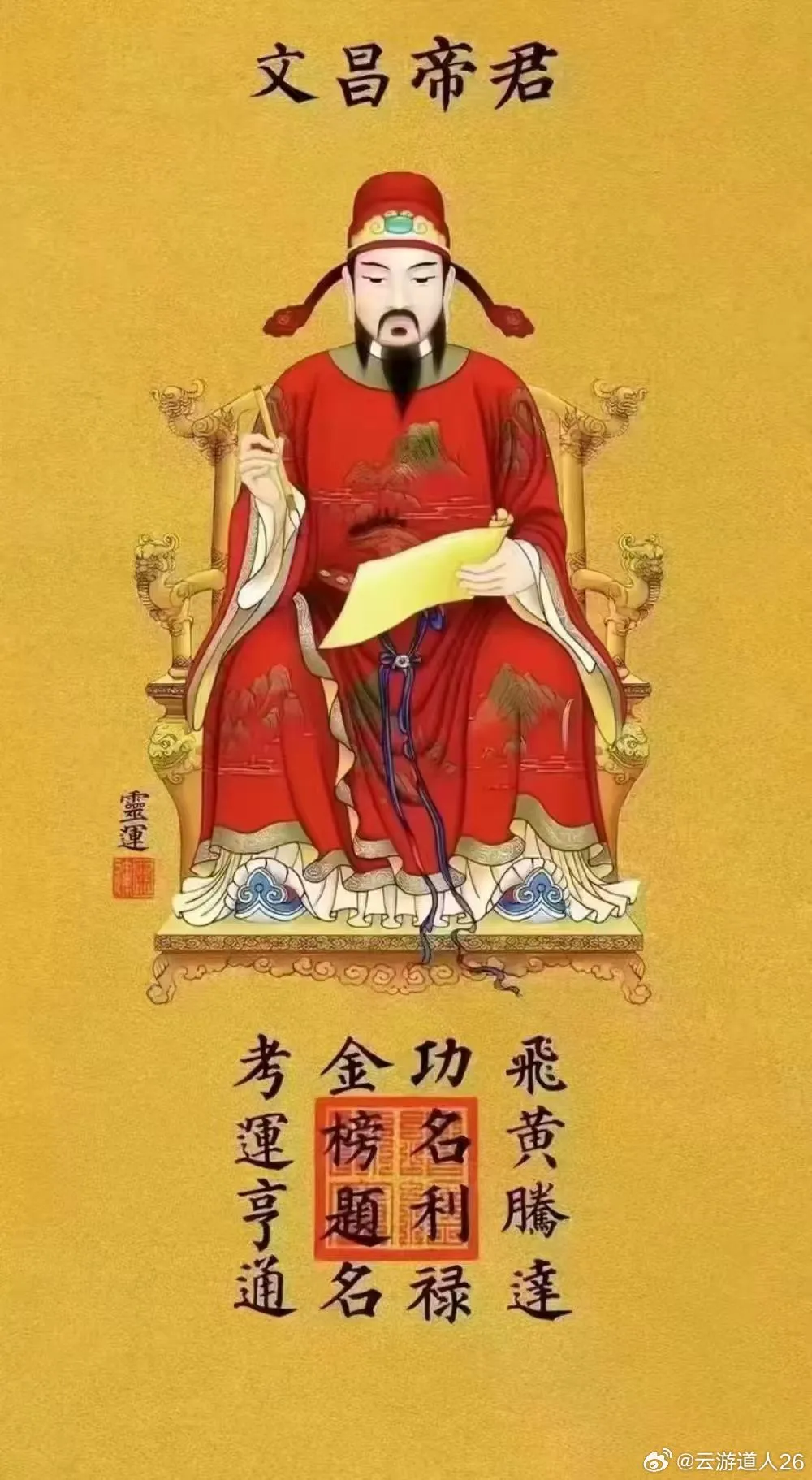

农历二月初三(2025年3月2日)为道教尊神文昌帝君圣诞,文昌帝君,又称梓潼帝君,在道教神仙系统中地位较高,被尊为“更生永命天尊”、“七曲灵应天尊”、“保德宏仁大帝”等。是中国民间和道教中主管考试、文章、命运及读书撰文之神。掌管功名利禄,庇佑学子文运亨通。文昌帝君是五文昌之首,所谓五文昌,又称五文昌夫子,五文昌帝君,是主管文运的五位道教神仙,他们是:文昌帝君,魁星星君,朱衣神君,纯阳帝君,文衡帝君。俗话说:北孔子,南文昌。可见,文昌帝君盛行于南方。说到文昌帝君就不得不提一个人和一位神。人叫张亚子,神是梓潼神。

西晋年间,四川省梓潼县有个孝子叫张亚子,带兵打仗,不幸为国捐躯。当地人为了感念他,便立祠祭祀他。久而久之,张亚子成了梓潼当地的梓潼神,该祠也成了梓潼神庙。这座小庙本名不见经传,但安史之乱使他发生了改变。

安史之乱发生后,李隆基被迫避难四川梓潼。梓潼神显灵在路上迎接,李隆基大喜,封梓潼神为左宰相。一百多年后唐僖宗李晔因乱亦避难四川,梓潼神再次显灵救驾。唐僖宗李晔大喜,封梓潼神为济顺王。由于唐朝两代黄帝的青睐和推崇,令梓潼神迅速从地方神变成了全国神,但是比较梓潼神来自小地方,就需要好好策划包装一下。

宋元期间假托梓潼神降笔写了一篇《清河内传》,说梓潼神生于周初,经过七十三代,西晋末托生为张亚子降生于四川,后成为梓潼神,并说玉皇大帝命他掌管文昌府和人间禄籍。元仁宗延祐三年,皇帝爱育黎拔力八达加封其为:辅元开化文昌司禄宏仁帝君,梓潼神与文昌星从此合二为一,也就是今天的文昌帝君。

很多人都会问,文昌帝君和文昌星是不是同一个神呢?不是的。文曲星是北斗星君之一,是天皇大帝和紫微大帝的弟弟,是斗姆元君的儿子,其地位远远高过文昌帝君。不过虽然文昌帝君出身较低,但其信众却一点也不少。文昌宫,文昌祠,文昌阁等遍布全国。

四川梓潼县以北有座七座山,山上有座著名的文昌宫,主要供奉主管人间功名利禄的文昌帝君,当地人叫他“大庙”,是全国文昌宫的祖庙,这座文昌宫的前身就是“亚子祠”。顺便说一下,文昌帝君的侍童左侧为天聋,右侧为地哑。

文昌帝君作为文运和学术的象征,对科举文化产生了深远影响。在中国古代,科举考试是士人通向功名和社会地位的唯一途径,文昌帝君成为士子们的守护神。元明以后,随着科举制度的规模化和制度化,对于文昌帝君的奉祀也逐渐普遍。在现代社会,虽然科举制度早已废除,但文昌信仰仍在继续。

文昌帝君不仅在学业上受到尊崇,在职场中也备受推崇。无论是公务员、教师、工程师还是从事其他行业的人员,都会礼拜文昌帝君,以求工作顺利、事业有成。文昌帝君象征着智慧、学识和公正,被视为能够赐予人们才智和助益的神灵。《文昌帝君阴骘文》等劝善书在现代社会中依然具有重要的道德教化意义。

妈祖原名林默,公元960年生于莆田湄洲岛。传说她出生时红光满室、异香缭绕,自幼聪慧过人,通晓天文、医术,常在海上救助遇险船只。因救人牺牲后,乡民自发建庙祭祀,尊称“妈祖”。 从宋朝到清朝,妈祖共获36次官方褒封,封号从“夫人”“妃”直至“天上圣母”,成为中国唯一被历代王朝列入国家祀典的民间神祇。明成祖朱棣更因郑和下西洋的护佑之功(郑和七下西洋的航海日志里,218次提到妈祖显灵;下南洋的华人行李箱中,三件套永远是:族谱、泥土、妈祖香囊。),亲撰碑文推崇妈祖,使其信仰随航海事业远播海外。2009年,妈祖信俗被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产,成为我国首个信俗类世界遗产。如今全球50个国家和地区建有上万座妈祖宫庙,信徒超3亿人,形成“有海水处有华人,有华人处有妈祖”的文化奇观。

王亥:位居中央,又名王振,是河南商丘人,商国的第七任君主,被称为“华商始祖”,掌管六十岁人以后的财运,是九位财神中“资历”最老的一位。

比干:东边财神,商代帝王太丁的次子,20岁就以太师高位辅佐帝王帝乙。

范蠡(lǐ):东南财神,被后人称为商圣,曾三次散尽家财,周济平民。

关公:西边财神,即关羽,以忠义被尊为“武圣”,在民间也被视为财神。

赵公明:北边财神,又称玄坛真君、赵公元帅,是道教四大元帅之一,也是正财神。

端木赐:西南财神,复姓端木,字子贡,是孔子的得意门生,以善于经商闻名,被尊称为“儒商之祖”。

李诡祖:东北财神,在魏孝文帝时任曲梁县令,清廉爱民,去世后被立祠祭祀,民间传说他主掌财库。

柴荣:南边财神,五代时期后周皇帝,被百姓尊称为“君财神”。

刘海蟾:西北财神,全真道北五祖之一,被尊为“海蟾明悟弘道真君”,民间传说他能给人带来财运。

灵宝天尊原称上清高圣太上玉晨元皇大道君,又称太上道君,上清灵宝天尊。

据《云笈七签》引《洞真大洞真经》记载,灵宝天尊是“玉晨之精气,九庆之紫烟,玉辉焕耀,金映流真,结化含秀,苞凝元神,寄胎母氏,育形为人”。《灵宝略记》则称,灵宝天尊以开皇元年托胎于西方绿那玉国,寄孕于洪氏之胞,经过三千七百年后降生于该国郁察山浮罗之岳丹玄之阿侧,名为“器度”,字上开元。长大后,器度启悟道真,坐在枯桑之下精思百日,元始天尊下降,授予他灵宝大乘之法十部妙经,并收其为弟子,赐号“灵宝天尊”,住在上清境的玄都玉京仙府。道经认为,灵宝天尊是大道的化身,来自大道赤混太无元玄黄之气。他在宇宙未形成之前,由混沌状态产生的元气所化生。

相较于元始天尊的创世神格与道德天尊的教化职能,灵宝天尊在道教体系中承担着"传经演教"的特殊使命。《道教义枢》将其定位为"经教之祖",强调其"开劫度人"的救赎特性,据《洞玄本行经》记载,自元始开光至赤明元年,经九千九百亿万劫,灵宝天尊度化的众生如尘沙之众,不可胜量。他有三十六变、七十二化,能随感而应,分身千万处。在《度人经》的宇宙图景中,每当天地劫运更替,灵宝天尊便降世传授灵宝经典,这种周期性救度的设定,使其成为连接神圣启示与人间实践的关键枢纽。六朝时期敦煌壁画中的灵宝天尊多作说法印,体现经教传授特征;宋代《上清灵宝大法》规定其法相须持如意,象征"道法自然";明清水陆画中则常见其手持《度人经》,彰显经典神圣性。这些视觉符号的变迁,折射出不同历史时期道教神学思想的演进。

在三清殿中,灵宝天尊常供奉在元始天尊的左边,手持太极图或如意。拜《封神演义》所赐,灵宝天尊还有一个老百姓耳熟能详的名字-通天教主。每年夏至是灵宝天尊的圣诞日,这天信众会将灵宝天尊供奉为主神。

在《洞玄灵宝自然九天生神章经》中,灵宝天尊被描绘为"玉宸大道君",身披七十二色宝光,头戴七宝冠冕,手持碧玉圭璋,端坐于七宝玄台之上。这种形象设计蕴含着深刻的道教宇宙观:七十二色象征地煞之数,对应七十二候节气;七宝冠冕暗合北斗七星,体现天人相应的思想。其坐骑为丹凤青鸾,寓意阴阳和合,与《周易》"天地絪緼,万物化醇"的哲学相通。

灵宝信仰的勃兴与东晋社会变革息息相关。葛巢甫在隆安年间(397-401)造构《灵宝经》,将传统仙道思想与大乘佛教慈悲理念融合,创造出"普度一切"的新型救赎模式。这种宗教改革回应了五胡乱华时期民众的苦难体验,《太上洞玄灵宝赤书玉诀妙经》中"度人无量"的誓愿,恰是动荡时局的信仰投射。

古《灵宝经》的"三洞"分类法重构了道教经典体系,灵宝天尊是道教三洞经“洞玄”的教主。道教以玉清天宝君、上清灵宝君、太清神宝君为道教三宝,分别对应道宝、经宝、师宝。灵宝天尊作为经宝尊,象征着道教的“经宝”。

《真文赤书》五篇真文的宇宙生成论,将灵宝天尊置于"道炁化生"的核心位置。陆修静在此基础上建立斋醮仪轨,使灵宝科仪成为道教主流。唐代《一切道经音义妙门由起》明确将灵宝天尊与上清、天师道统合,完成三清体系的最终定型。宋元时期灵宝派与神霄、清微等新符箓道派交融,产生《灵宝无量度人上品妙经》等新经典。明代《正统道藏》将半数以上科仪文献归入灵宝部,彰显其持续影响力。这种动态发展过程,使灵宝天尊信仰始终保持生命力。

灵宝科仪建构起完整的宇宙沟通体系。晨钟暮鼓中,高功法师步罡踏斗,通过存思术化身灵宝天尊,这个"神人合一"的过程在《灵宝领教济度金书》中有详细规范。黄箓斋的"破狱"环节,法师手持策杖象征天尊打破地狱,前段时间上映的很火的港片《破地狱》就是根据相关内容艺术改编的。在度亡科仪中,《度人经》诵唱贯穿始终。江西龙虎山的"十回度人"仪轨,通过十次反复诵经构建神圣时空。苏州玄妙观的斋醮音乐保留唐代《步虚词》遗韵,其"虚声吟咏"技法被认为能感通天尊。这些艺术化表达强化了仪式的神圣体验。当代香港道教联合会的"万缘法会",仍严格遵循灵宝科仪传统。电子莲花灯与传统纸扎并存的现象,展现古老仪式的现代调适,这种"形变神不变"的传承方式,正是灵宝科仪保持活力的关键。

道教协会开发的"灵宝智慧经藏"APP,实现经典电子化传播。这种传统与现代的对话,正在重塑信仰的表达方式。一切都在变与不变之中构建出了道家辩证的发展思想。道教三清尊神中,灵宝天尊以其独特的经教象征和普世救度精神,在道教神学体系与民间信仰中占据重要地位。

农历二月初三(2025年3月2日)为道教尊神文昌帝君圣诞,文昌帝君,又称梓潼帝君,在道教神仙系统中地位较高,被尊为“更生永命天尊”、“七曲灵应天尊”、“保德宏仁大帝”等。是中国民间和道教中主管考试、文章、命运及读书撰文之神。掌管功名利禄,庇佑学子文运亨通。文昌帝君是五文昌之首,所谓五文昌,又称五文昌夫子,五文昌帝君,是主管文运的五位道教神仙,他们是:文昌帝君,魁星星君,朱衣神君,纯阳帝君,文衡帝君。俗话说:北孔子,南文昌。可见,文昌帝君盛行于南方。说到文昌帝君就不得不提一个人和一位神。人叫张亚子,神是梓潼神。

西晋年间,四川省梓潼县有个孝子叫张亚子,带兵打仗,不幸为国捐躯。当地人为了感念他,便立祠祭祀他。久而久之,张亚子成了梓潼当地的梓潼神,该祠也成了梓潼神庙。这座小庙本名不见经传,但安史之乱使他发生了改变。

安史之乱发生后,李隆基被迫避难四川梓潼。梓潼神显灵在路上迎接,李隆基大喜,封梓潼神为左宰相。一百多年后唐僖宗李晔因乱亦避难四川,梓潼神再次显灵救驾。唐僖宗李晔大喜,封梓潼神为济顺王。由于唐朝两代黄帝的青睐和推崇,令梓潼神迅速从地方神变成了全国神,但是比较梓潼神来自小地方,就需要好好策划包装一下。

宋元期间假托梓潼神降笔写了一篇《清河内传》,说梓潼神生于周初,经过七十三代,西晋末托生为张亚子降生于四川,后成为梓潼神,并说玉皇大帝命他掌管文昌府和人间禄籍。元仁宗延祐三年,皇帝爱育黎拔力八达加封其为:辅元开化文昌司禄宏仁帝君,梓潼神与文昌星从此合二为一,也就是今天的文昌帝君。

很多人都会问,文昌帝君和文昌星是不是同一个神呢?不是的。文曲星是北斗星君之一,是天皇大帝和紫微大帝的弟弟,是斗姆元君的儿子,其地位远远高过文昌帝君。不过虽然文昌帝君出身较低,但其信众却一点也不少。文昌宫,文昌祠,文昌阁等遍布全国。

四川梓潼县以北有座七座山,山上有座著名的文昌宫,主要供奉主管人间功名利禄的文昌帝君,当地人叫他“大庙”,是全国文昌宫的祖庙,这座文昌宫的前身就是“亚子祠”。顺便说一下,文昌帝君的侍童左侧为天聋,右侧为地哑。

文昌帝君作为文运和学术的象征,对科举文化产生了深远影响。在中国古代,科举考试是士人通向功名和社会地位的唯一途径,文昌帝君成为士子们的守护神。元明以后,随着科举制度的规模化和制度化,对于文昌帝君的奉祀也逐渐普遍。在现代社会,虽然科举制度早已废除,但文昌信仰仍在继续。

文昌帝君不仅在学业上受到尊崇,在职场中也备受推崇。无论是公务员、教师、工程师还是从事其他行业的人员,都会礼拜文昌帝君,以求工作顺利、事业有成。文昌帝君象征着智慧、学识和公正,被视为能够赐予人们才智和助益的神灵。《文昌帝君阴骘文》等劝善书在现代社会中依然具有重要的道德教化意义。

魁星信仰源自北斗七星之首的天枢星。《史记·天官书》记载:"斗为帝车,运于中央,临制四乡。分阴阳,建四时,均五行,移节度,定诸纪,皆系于斗。"古人观天象而明人事,将主掌文运的职能赋予这颗最亮的星辰。北宋《文昌孝经》中,魁星已明确司掌士子功名,这种信仰随着雕版印刷的兴盛逐渐遍及九州。

在四川阆中古城,始建于唐代的魁星楼至今保留着独特的祭祀仪式。每逢朔望之日,当地文士会登上三重檐歇山顶的楼阁,将特制的"文曲墨"投入锦屏山下的嘉陵江。墨锭入水不散,化作游龙般的墨痕,这既是对江水文脉的礼赞,也是对才思如泉的祈愿。

江南贡院的明远楼前,至今立着明嘉靖年间铸造的魁星铜像。铜像右手执笔的姿势暗合二十八宿中"奎宿"的星图轨迹,左脚踢斗的动作取自"魁"字鬼旁踏斗的意象。这种将天文星象与汉字结构完美融合的造像艺术,堪称中华文明天人合一思想的绝妙注解。

陕西韩城文庙的泮池旁,至今保留着清代"跳魁星"的民俗。每当童生入泮,总要踩着青石板上凿刻的北斗七星图案起舞。这种融合巫傩文化与儒家礼仪的仪式,将抽象的星辰信仰转化为具象的身体记忆。舞者手中的木制方斗内置五谷,暗喻"学富五车"的期许。

江西婺源虹关村的"魁星灯会"别具一格。元宵之夜,百盏绘有经史子集的灯笼沿龙脉溪漂流而下,读书人在溪畔以诗文竞夺灯彩。这种将知识崇拜与自然景观结合的民俗,恰似朱熹笔下"半亩方塘一鉴开"的意境,让文化传承变得灵动可亲。

在台湾鹿港龙山寺,每年七月七日举行的"乞巧祭魁"仪式中,女红与文章奇妙相遇。姑娘们将绣有北斗图案的香囊系在文昌笔上,既祈求心灵手巧,也暗含对才情的向往。这种跨越性别的文化表达,展现了魁星信仰与时俱进的生命力。

杭州孤山脚下的西泠印社,金石学家们将魁星信仰镌刻进方寸之间。收藏于此的"魁星点斗"闲章,以魏碑体刻"克己复礼"四字,将道德修养与文章功名熔铸一炉。这种"铁笔书丹心"的艺术创作,延续着文人"修身齐家治国平天下"的理想,是跨越时空的文化基因。

现代教育殿堂中,魁星文化以新的形式延续。南京大学仙林校区的"魁星广场",七根石柱按北斗方位排列,柱身镌刻历代状元文章。晨读的学子穿行其间,抬头可见柱顶玻璃穹窿上映出的星图,古今文脉在此刻完成超时空对话。

王亥:位居中央,又名王振,是河南商丘人,商国的第七任君主,被称为“华商始祖”,掌管六十岁人以后的财运,是九位财神中“资历”最老的一位。

比干:东边财神,商代帝王太丁的次子,20岁就以太师高位辅佐帝王帝乙。

范蠡(lǐ):东南财神,被后人称为商圣,曾三次散尽家财,周济平民。

关公:西边财神,即关羽,以忠义被尊为“武圣”,在民间也被视为财神。

赵公明:北边财神,又称玄坛真君、赵公元帅,是道教四大元帅之一,也是正财神。

端木赐:西南财神,复姓端木,字子贡,是孔子的得意门生,以善于经商闻名,被尊称为“儒商之祖”。

李诡祖:东北财神,在魏孝文帝时任曲梁县令,清廉爱民,去世后被立祠祭祀,民间传说他主掌财库。

柴荣:南边财神,五代时期后周皇帝,被百姓尊称为“君财神”。

刘海蟾:西北财神,全真道北五祖之一,被尊为“海蟾明悟弘道真君”,民间传说他能给人带来财运。

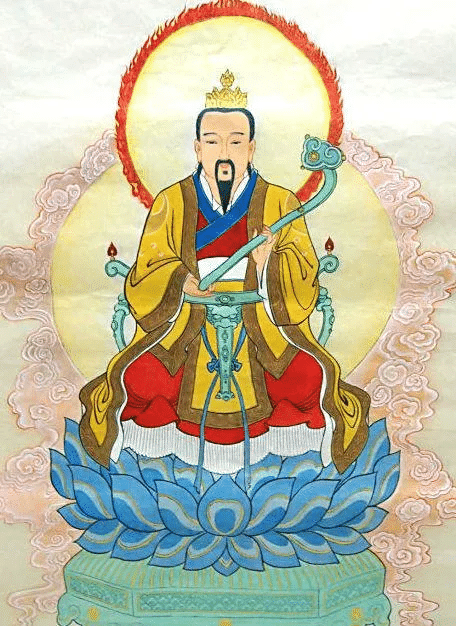

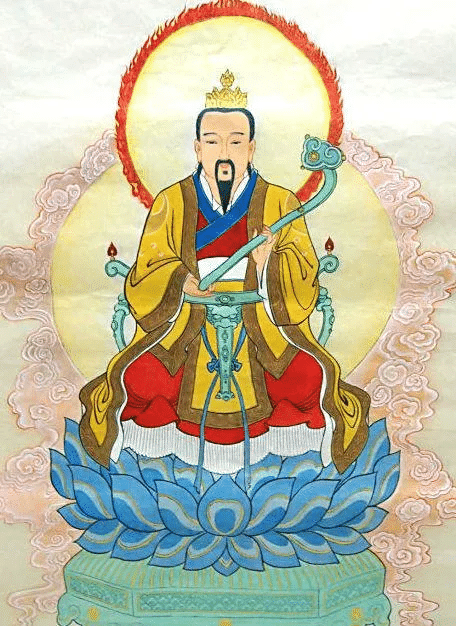

玉皇大帝,全称 “昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝”,亦称“玄穹高上玉皇大帝”,简称“玉皇大帝”或“玉皇”。商周时期,“上帝”或“昊天上帝”被视为宇宙的主宰,掌管自然与人间秩序。汉代“太一神”的信仰(如汉武帝时期的官方祭祀)进一步强化了天帝的至高性,成为玉皇大帝信仰的前身。他上掌三十六天,下握七十二地,天地之间,一切人鬼神怪,均由其掌握。其职能为统御三界(天、地、水)、十方(空间)、四生(胎生、卵生、湿生、化生)、六道(轮回),是宇宙秩序的实际执行者。

(不同道派对其地位有差异。全真派强调三清为道之本源,玉皇为行政主宰;而民间道教或部分地方信仰中,玉皇大帝常被视为最高神)

玉皇大帝如此能耐,他的出身也非常显赫。据道教经典《高上玉皇本行集经》载,其为光严妙乐国的王子,舍弃王位,于普明香严山中,学道修真,辅国救民,度化群生,历三千二百劫后,始证金仙,号曰清净自然觉王如来,又经亿劫,始证玉帝。

玉皇大帝这个称呼是何时出现的,众说不一。魏晋南北朝时期,道教逐渐形成体系化的神谱。早期道教经典(如《真灵位业图》)中已有“玉皇”“玉帝”的模糊记载,但尚未明确其地位。唐代道教兴盛,玉皇被纳入道教神系,与三清(元始天尊、灵宝天尊、道德天尊)并提,但地位低于三清。有的论者认为 ,唐朝以前没有玉皇大帝的称谓。但也有的论者认为,在六朝以前就有了玉皇大帝的称谓了。到了唐朝,玉皇大帝的称谓就很普遍了。比如,唐朝大诗人李白就写诗道:“不向金阕游,思为玉皇客。”唐朝诗人赋诗引用“玉皇”一词的不在少数。

宋代是玉皇大帝信仰的关键时期,玉皇大帝的地位有了空前的提高,达到了登峰造极的地步。据《宋史·礼志七》记载,宋真宗为巩固皇权,宣称梦见玉皇,将其与赵氏祖先结合,封玉皇为“上玉皇大帝圣号曰太上开天执符御历含真体道玉皇大天帝”;宋徽宗进一步加封“上玉帝尊号曰太上开天执符御历含真体道昊天玉皇上帝”,使其成为官方祭祀的最高神,地位几乎与三清并列。

玉皇大帝是道教权力最大的神,在道观中都要供奉的。凡是玉皇阁、玉皇庙和玉皇观,里面都有玉皇大帝的造像。玉皇大帝的生日是农历正月初九日,叫玉皇诞。这一天,道观要举行盛大的祝寿道场,庆祝玉皇大帝的诞辰。腊月二十五日是玉皇大帝的出巡日。据说,这一天玉皇要下界巡视考察人间的善恶祸福。道观要举办道场,迎接玉皇的圣驾,民间也要接送玉皇。

虽然玉皇大帝很厉害,但在道教中,他仍居“三清”之下,是“三清”的辅佐神。“三清”有四位级别最高的辅佐神,又称“四御”。他们是:玉皇大帝、紫微大帝、南极大帝、后土皇地祇。此外,道教还有“六御”说,即加上了天皇大帝和青华大帝。

灵宝天尊原称上清高圣太上玉晨元皇大道君,又称太上道君,上清灵宝天尊。

据《云笈七签》引《洞真大洞真经》记载,灵宝天尊是“玉晨之精气,九庆之紫烟,玉辉焕耀,金映流真,结化含秀,苞凝元神,寄胎母氏,育形为人”。《灵宝略记》则称,灵宝天尊以开皇元年托胎于西方绿那玉国,寄孕于洪氏之胞,经过三千七百年后降生于该国郁察山浮罗之岳丹玄之阿侧,名为“器度”,字上开元。长大后,器度启悟道真,坐在枯桑之下精思百日,元始天尊下降,授予他灵宝大乘之法十部妙经,并收其为弟子,赐号“灵宝天尊”,住在上清境的玄都玉京仙府。道经认为,灵宝天尊是大道的化身,来自大道赤混太无元玄黄之气。他在宇宙未形成之前,由混沌状态产生的元气所化生。

相较于元始天尊的创世神格与道德天尊的教化职能,灵宝天尊在道教体系中承担着"传经演教"的特殊使命。《道教义枢》将其定位为"经教之祖",强调其"开劫度人"的救赎特性,据《洞玄本行经》记载,自元始开光至赤明元年,经九千九百亿万劫,灵宝天尊度化的众生如尘沙之众,不可胜量。他有三十六变、七十二化,能随感而应,分身千万处。在《度人经》的宇宙图景中,每当天地劫运更替,灵宝天尊便降世传授灵宝经典,这种周期性救度的设定,使其成为连接神圣启示与人间实践的关键枢纽。六朝时期敦煌壁画中的灵宝天尊多作说法印,体现经教传授特征;宋代《上清灵宝大法》规定其法相须持如意,象征"道法自然";明清水陆画中则常见其手持《度人经》,彰显经典神圣性。这些视觉符号的变迁,折射出不同历史时期道教神学思想的演进。

在三清殿中,灵宝天尊常供奉在元始天尊的左边,手持太极图或如意。拜《封神演义》所赐,灵宝天尊还有一个老百姓耳熟能详的名字-通天教主。每年夏至是灵宝天尊的圣诞日,这天信众会将灵宝天尊供奉为主神。

在《洞玄灵宝自然九天生神章经》中,灵宝天尊被描绘为"玉宸大道君",身披七十二色宝光,头戴七宝冠冕,手持碧玉圭璋,端坐于七宝玄台之上。这种形象设计蕴含着深刻的道教宇宙观:七十二色象征地煞之数,对应七十二候节气;七宝冠冕暗合北斗七星,体现天人相应的思想。其坐骑为丹凤青鸾,寓意阴阳和合,与《周易》"天地絪緼,万物化醇"的哲学相通。

灵宝信仰的勃兴与东晋社会变革息息相关。葛巢甫在隆安年间(397-401)造构《灵宝经》,将传统仙道思想与大乘佛教慈悲理念融合,创造出"普度一切"的新型救赎模式。这种宗教改革回应了五胡乱华时期民众的苦难体验,《太上洞玄灵宝赤书玉诀妙经》中"度人无量"的誓愿,恰是动荡时局的信仰投射。

古《灵宝经》的"三洞"分类法重构了道教经典体系,灵宝天尊是道教三洞经“洞玄”的教主。道教以玉清天宝君、上清灵宝君、太清神宝君为道教三宝,分别对应道宝、经宝、师宝。灵宝天尊作为经宝尊,象征着道教的“经宝”。

《真文赤书》五篇真文的宇宙生成论,将灵宝天尊置于"道炁化生"的核心位置。陆修静在此基础上建立斋醮仪轨,使灵宝科仪成为道教主流。唐代《一切道经音义妙门由起》明确将灵宝天尊与上清、天师道统合,完成三清体系的最终定型。宋元时期灵宝派与神霄、清微等新符箓道派交融,产生《灵宝无量度人上品妙经》等新经典。明代《正统道藏》将半数以上科仪文献归入灵宝部,彰显其持续影响力。这种动态发展过程,使灵宝天尊信仰始终保持生命力。

灵宝科仪建构起完整的宇宙沟通体系。晨钟暮鼓中,高功法师步罡踏斗,通过存思术化身灵宝天尊,这个"神人合一"的过程在《灵宝领教济度金书》中有详细规范。黄箓斋的"破狱"环节,法师手持策杖象征天尊打破地狱,前段时间上映的很火的港片《破地狱》就是根据相关内容艺术改编的。在度亡科仪中,《度人经》诵唱贯穿始终。江西龙虎山的"十回度人"仪轨,通过十次反复诵经构建神圣时空。苏州玄妙观的斋醮音乐保留唐代《步虚词》遗韵,其"虚声吟咏"技法被认为能感通天尊。这些艺术化表达强化了仪式的神圣体验。当代香港道教联合会的"万缘法会",仍严格遵循灵宝科仪传统。电子莲花灯与传统纸扎并存的现象,展现古老仪式的现代调适,这种"形变神不变"的传承方式,正是灵宝科仪保持活力的关键。

道教协会开发的"灵宝智慧经藏"APP,实现经典电子化传播。这种传统与现代的对话,正在重塑信仰的表达方式。一切都在变与不变之中构建出了道家辩证的发展思想。道教三清尊神中,灵宝天尊以其独特的经教象征和普世救度精神,在道教神学体系与民间信仰中占据重要地位。

玉皇大帝,全称 “昊天金阙无上至尊自然妙有弥罗至真玉皇上帝”,亦称“玄穹高上玉皇大帝”,简称“玉皇大帝”或“玉皇”。商周时期,“上帝”或“昊天上帝”被视为宇宙的主宰,掌管自然与人间秩序。汉代“太一神”的信仰(如汉武帝时期的官方祭祀)进一步强化了天帝的至高性,成为玉皇大帝信仰的前身。他上掌三十六天,下握七十二地,天地之间,一切人鬼神怪,均由其掌握。其职能为统御三界(天、地、水)、十方(空间)、四生(胎生、卵生、湿生、化生)、六道(轮回),是宇宙秩序的实际执行者。

(不同道派对其地位有差异。全真派强调三清为道之本源,玉皇为行政主宰;而民间道教或部分地方信仰中,玉皇大帝常被视为最高神)

玉皇大帝如此能耐,他的出身也非常显赫。据道教经典《高上玉皇本行集经》载,其为光严妙乐国的王子,舍弃王位,于普明香严山中,学道修真,辅国救民,度化群生,历三千二百劫后,始证金仙,号曰清净自然觉王如来,又经亿劫,始证玉帝。

玉皇大帝这个称呼是何时出现的,众说不一。魏晋南北朝时期,道教逐渐形成体系化的神谱。早期道教经典(如《真灵位业图》)中已有“玉皇”“玉帝”的模糊记载,但尚未明确其地位。唐代道教兴盛,玉皇被纳入道教神系,与三清(元始天尊、灵宝天尊、道德天尊)并提,但地位低于三清。有的论者认为 ,唐朝以前没有玉皇大帝的称谓。但也有的论者认为,在六朝以前就有了玉皇大帝的称谓了。到了唐朝,玉皇大帝的称谓就很普遍了。比如,唐朝大诗人李白就写诗道:“不向金阕游,思为玉皇客。”唐朝诗人赋诗引用“玉皇”一词的不在少数。

宋代是玉皇大帝信仰的关键时期,玉皇大帝的地位有了空前的提高,达到了登峰造极的地步。据《宋史·礼志七》记载,宋真宗为巩固皇权,宣称梦见玉皇,将其与赵氏祖先结合,封玉皇为“上玉皇大帝圣号曰太上开天执符御历含真体道玉皇大天帝”;宋徽宗进一步加封“上玉帝尊号曰太上开天执符御历含真体道昊天玉皇上帝”,使其成为官方祭祀的最高神,地位几乎与三清并列。

玉皇大帝是道教权力最大的神,在道观中都要供奉的。凡是玉皇阁、玉皇庙和玉皇观,里面都有玉皇大帝的造像。玉皇大帝的生日是农历正月初九日,叫玉皇诞。这一天,道观要举行盛大的祝寿道场,庆祝玉皇大帝的诞辰。腊月二十五日是玉皇大帝的出巡日。据说,这一天玉皇要下界巡视考察人间的善恶祸福。道观要举办道场,迎接玉皇的圣驾,民间也要接送玉皇。

虽然玉皇大帝很厉害,但在道教中,他仍居“三清”之下,是“三清”的辅佐神。“三清”有四位级别最高的辅佐神,又称“四御”。他们是:玉皇大帝、紫微大帝、南极大帝、后土皇地祇。此外,道教还有“六御”说,即加上了天皇大帝和青华大帝。